Die Jagdsaison hat begonnen.

Zumindest für Wien gilt, dass die Bezeichnung für Menschen, welche die Büchereienangebote nutzen, als "Kunden" nicht auf dem Mist der Büchereien gewachsen ist.

Die "Verkundisierung" ist ein Prozess, der den gesamten Wiener Magistrat, so auch den organigrammischen Wurmfortsatz Büchereien als "Winds of Change" ergriff. So bezeichnet es Michael Steiger in seiner Dissertation "Einführung des New Public Management in die Verwaltung der Stadt Wien und die Auswirkungen auf die Stadtplanung".(PDF 1MB)

Und er gibt auch das genaue Datum an, an dem diese Winde zu wirken begannen:

Wien, 22.8.1995. Dr. Ernst THEIMER ist seit 1. August Magistratsdirektor von Wien und publiziert die Schwerpunkte seines Programms für die nächsten Jahre:

„Der Magistrat Wien ist ein großer Dienstleistungskonzern, dessen Kunden die Menschen in dieser Stadt sind. Von den mehr als 70.000 MitarbeiterInnen sind nur etwa 7.000 im Rahmen der so genannten Hoheitsverwaltung tätig, alle anderen im Dienstleistungssektor ...

Diesen Servicecharakter der Stadtverwaltung gilt es in den nächsten Jahren nach den Kriterien der Kundenorientiertheit und Effizienz forciert weiterzuentwickeln. ...

Ziel ist die Zurverfügungstellung rascher, einfacher und zielführender Dienstleistungen für die Bürger Wiens, die als Kunden wahrgenommen werden sollen. ...

Der Konzern Magistrat mit der Magistratsdirektion als Zentrale soll die Beziehung zu seinen „Töchtern“, den Magistratsabteilungen, die ihrerseits Großbetriebe darstellen, überdacht werden ..." (S. 5f)

Und ab dann wurden alle alle zu Kunden: MitarbeiterInnen, LeserInnen, Erwachsene, Kinder.

Es wurde munter drauflosevaluiert, strukturanalysiert und strukturreformiert, leitgebildet, geworkshopped und gemoggt, raufoptimiert und runterflexibilisiert.

Die Büchereien mutierten zur Konzernfiliale und die Winde wurden immer rauher.

Mit den "Men in Black" der diversen Beratungsfirmen hatte es begonnen. Zu unserem Erstaunen wurden wir darüber aufgeklärt, dass unsere Tätigkeit ab nun konsequent an den Bedürfnissen unserer LeserInnen zu orientieren sei, weil diese nun Kunden wären.

Ein nächster Schritt war dann die sogenannte "Aufgabenkritik", an deren Ende die Beschränkung auf die "Kernkompetenzen" der Büchereien stand.

Ins reale Leben übersetzt: die Krankenhaus- und Lehrlingsbüchereien wurden geschlossen.

Inzwischen sind die letzten Personalressourcen erfasst und die großen, lärmenden Winde haben sich gelegt.

Die leisen Winde dagegen, die oft viel teuflischer sind, gehen nun von den Excelmeistern vulgo Controllern aus.

Unermüdlich stochern sie in ihrem Datenmüll, um die Kosten, die sie selbst verursachen, von den Mitarbeitern wieder hereinzukriegen, beispielsweise durch Reduzierung der Rezensionsexemplare oder durch die Einschränkung des Kinderanimationsangebots der Büchereien.

Wir sind Kunde – eine gefährliche Drohung?

Davon ausgehend, dass die hierarchische Ebene innerhalb der magistratischen Dienststellen annähernd der Bedeutung entspricht, die man der jeweiligen Abteilung zuweist, scheinen die Büchereien in Wien nicht überbewertet zu werden.

Im Unterschied zum Stadtarchiv und zur Wienbibliothek sind die Büchereien keine eigene Dienststelle, sondern nur eine nachgeordnete.

Womit sich die Zahl der Weisungsberechtigten (Pfeile) vervielfacht.

Wie Die Presse berichtet, dürfte ein Mechitaristen-Pater aus der Bibliothek des Klosters eine Menge an Büchern sich anzueignen versucht haben:

Ein Polizei-Seelsorger soll in Wien antike Bücher im Wert von Zehntausenden Euro entwendet haben. Nun ermittelt der Staatsanwalt. Der Mann bestreitet jede Diebstahl-Absicht.

Es steht zu befürchten, dass der langjährige Umgang mit den Seelen der Polizisten diesen Klosterbruder auf Gedanken gebracht hat, die wenig kompatibel mit dem Lebensentwurf mönchischer Entsagung zu sein scheinen.

Aber Gefängnisbibliothekare mit besonderem Beratungstalent werden immer mal wieder gesucht.

Christian Hauschke, der in einem älteren Beitrag festgestellt hatte:

"Die Unsitte, von Bibliothekskunden zu sprechen und zu schreiben, beschäftigt mich schon etwas länger",

bringt in Infobib einige Zitate aus dem Buch “Perfekt versteckt : Ressourcenverschwendung in wissenschaftlichen Bibliotheken” von Pia Kluth, welche eine Definition dieses Kundenbegriffs ansprechen, hier die Schlüsselstelle:

"Anders als bei den Begriffen “Leser” und “Benutzer” führt die Bezeichnung “Kunde” zu weiteren Implikationen. Kundenwert, Kundenverständnis und Kundenbindung sind einige Anknüpfungspunkte, die von diesem Begriff ausgehen. Die Richtung ist deutlich, es geht um ein innovatives Bild der Bibliotheksklientel.

Das Wort “Kunde” löst Assoziationen aus, die Menschen und nicht Medien ins Zentrum bibliothekarischer Arbeit rücken. Kundenorientierung bedeutet, die Aufmerksamkeit auf Dienstleistungen zu richten, die Kundenbedürfnisse befriedigen."

Die Behauptung, dass "Kunde" den Menschen in den Mittelpunkt stelle und "Leser", "Benutzer" offenbar nur die Medien, ist weder von der Herkunft noch vom Alltagsgebrauch her belegt.

Wenn man davon ausgeht, dass "Kunde" in diesem Zusammenhang nicht im Sinne von "kundig" verwendet wird, sondern als Teil eines geschäftlichen Vorgangs, dann gehen die Assoziationen aus der täglichen Lebenspraxis heraus weniger in eine innovative Richtung, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern eher in die "Buchbinder Wanninger"-Richtung, wo man sich als ein in einer Kundenservice-Center-Warteschleife Verfangener wiederfindet.

Offenbar ist die Autorin von der positiven Befüllung des Kundenbegriffs eh nicht so ganz überzeugt, wie sonst wäre ihr denn die an feudale Verhältnisse erinnernde Bezeichnung "Bibliotheksklientel" eingefallen, bei dem von Mittigkeit beim besten Willen nicht die Rede sein kann?

"Leser" und "Benutzer" dagegen lassen an Selbstbestimmte und selbst Bestimmende denken und signalisieren im Unterschied zur faden Allgemeinheit des "Kunden" eine individuelle Besonderheit.

Kritische Beiträge zur Kundenmanie finden sich u.a. bei Ben Kaden in der Besprechung eines Buches über Bibliothek 2.0:

"Wenn der Nutzer zunehmend als ein die Bibliotheksangebote mitbestimmender Informationsprosument agiert, stellt sich die Frage, ob die Bibliothek noch Informationsdienstleistungen anbietet oder vielmehr Räume, in denen sich Information Life Cycles unter Beteiligung diverser Akteure vollzieht. Der - in meinen Augen schon jetzt missverständliche und missverstandene - "Kunden"-begriff wäre kaum noch zu halten - mehr denn je würden Nutzer wirklich "Nutzende" sein und darüber hinaus auch "Nutzen schaffende". Nachdem die kundenorientierte Bibliothek eine "just-in-time"-Konzeption im Sinne einer hochentwickelten Informationslogistik in ihr Zentrum rückte, wäre das Grundprinzip der die Bibliothek 2.0 nicht mehr nur "just-for-me", sondern darüber hinaus auch "just-by-me"."

Oder hier:

Die Verwendung der Bezeichnung „Kunde“ halte ich, das als Einstieg, für unpassend. Kundschaft steht synonym für Käuferkreis, der Kunde ist jemand der „ein Geschäftsangebot wahrnimmt“ (Pfeifer, W.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 4. Aufl., München, 1999, S. 744). Hier wird sofort die Box der Analogie zum Wirtschaftsunternehmen geöffnet, die uns die Pandora des „Effizienzmanagement“, welche durch so manche bundesdeutsche Amtsstube reitet, hinterlassen hat, die aber die Bedeutung der Bibliothek absolut verkennt.

Angesichts der inhaltlichen Armut des Begriffs "Kunde" bzw. seiner nicht wegzudiskutierenden ideologischen Ausrichtung fragt sich, wieso ausgerechnet im Bibliotheks- und Büchereiwesen, wo eine gewisse sprachliche Sensibilität vermutet werden darf, dieses Unwort derart Verbreitung gefunden hat.

Schließlich hat es in früheren Zeiten zwar gelegentlich ein von schwarzer Pädagogik geprägtes Verhältnis zwischen Bibliothekspersonal und BenutzerInnen gegeben, doch hat sich diese Institution nie dazu verstiegen, ihre Leserschaft analog dem in der Ärzteschaft gern gebrauchten Begriff "Patientengut" als "Lesergut" zu bezeichnen.

Aus einem Memo zu einer Leserin, die Unerhörtes gewagt hatte:

"25 Medien ist die Obergrenze!! Leserin wollte bei 29 Medien noch ausleihen!!! NICHT MACHBAR!!! HB 14.05.2005"

Drei Jahre lang trug die Leserin dieses Brandmal mit sich herum, offen ersichtlich für alle Bediensteten, die mit ihr oder ihrem Benutzerkonto zu tun hatten. Drei Jahre lang hat sich niemand dafür geniert. Bis heute.

*) ad "Bibliothekspolizist"

Treffender als der Nudelwalker hätte man die Situation, der sich die gutwilligen BenutzerInnen der Büchereien mit der RFID-Selbstverbuchung gegenübersehen, gar nicht beschreiben können.

Sehr plastisch wird gezeigt, in welche scheinbar unhinterfragbare Alleingelassenheit jene gestoßen werden, die im Eingangsbereich noch glaubten, eine öffentliche Serviceleistung konsumieren zu können, sich aber plötzlich wie Herr K. einem Institut gegenüber befinden, das einem keine Antworten gibt, sondern demütigt.  Bzw. durch das arrogante Herrschaftsschweigen – noch dazu in Gestalt eines Artefakts – die Missachtung erst so recht deutlich spüren läßt.

Bzw. durch das arrogante Herrschaftsschweigen – noch dazu in Gestalt eines Artefakts – die Missachtung erst so recht deutlich spüren läßt.

Diese Demütigung wird in der "Replik" noch mal herausgestrichen, welche als fiktive Antwort aus der Sicht der Institution zwar überzeichnet ist, aber ihrem ureigenen Wesen nach der Haltung entspricht, welche die "Inneren" den von außen Kommenden angedeihen lassen, egal ob diese Klienten, Kunden, Partner, Benutzer, User, Antragsteller, Asylanten, Patientengut, oder schlicht "Partei" genannt werden.

Natürlich betrifft dies nicht die Büchereien allein. Im Gegenteil, diese zählen vergleichsweise allemal noch zu jenen Einrichtungen, in denen sich die sie Benutzenden wohl noch am Wohlsten fühlen und mit VertreterInnen konfrontiert sind, die zumeist ehrliches Interesse und Engagement entgegenbringen. In den meisten anderen Schnittstellen zwischen Hoheit(sverwaltung) und BürgerIn geht es zumeist viel rauher zu.

Dahinter steckt kein böser Wille Einzelner, kein generelles Ungeschick in der Adaptierung von Serviceleistungen und auch kein Desinteresse am Recht des Citoyen zum Gebrauch der von ihm finanzierten Einrichtungen.

Denn zumeist erweisen sich alle in ihrem Einzelbereich überaus bemüht, ob EDV-Spezialisten, Wirtschaftsreferate, Personalisten oder

politische Entscheidungsträger.

Warum das oft so schief geht, läßt sich etwas platt und nicht hinlänglich damit erklären.

Bei diesen Überlegungen habe ich doch jetzt glatt auf den Nudelwalker und seine konkrete Verlassenheit vergessen, womit wir wieder beim Thema wären ...

Herr N. dürfte an eine jener Geräte geraten sein, die auch in unserer Zweigstelle in Betrieb sind, welche die BenutzerInnenkarten nur in einem bestimmten Winkel und mit bestimmtem Timing im Bewegungsablauf akzeptieren, also jene Geräte, die in jeder Hinsicht einfach Schrott sind. Dass die Logik der Interaktivität zwischen Mensch und Maschine darin besteht, dass nach jedem Teilschritt eine Eingabe der UserIn erfolgen sollte, damit diese den Überblick behält und nicht wie hier das Gerät kommentarlos in die Ausgangsstellung zurückfällt, wenn mensch ein wenig zu langsam ist, war mir – Schande für die Betriebsblindheit – auch nicht klar, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein sollte. [Wie beim Bankomaten: Zuerst Zahlungsart wählen, erst wenn dieser Knopf gedrückt ist, kann der Code eingegeben werden, und erst dann Geldbetrag wählen und Bankomatkarte muss zuerst entnommen werden, ehe das Geld rauskommt. Damit wissen die BenutzerInnen jederzeit, in welchem Stadium des Prozesses sie sich befinden].

Ebenfalls habe ich nicht wahrgenommen, dass es wenig nützt, wenn Pfeile auf dem Informationsschirm verzeichnet sind, aber das erst von den BenutzerInnen fürs First Life übersetzt werden muss. Diese Pfeile dorthin zu machen, wie es Nudelwalker vorschlägt, scheint einfach zu einfach zu sein ...

In der kleineren Zweigstelle ist es natürlich eher möglich, den BenutzerInnen zu Hilfe zu kommen, doch dennoch bleiben Demütigungen nicht aus, weil die meisten BenutzerInnen meinen, dass sie selber etwas falsch gemacht haben; ebenso wie es ihnen peinlich ist, wenn ein Fehlalarm losgeht, wenn sie durchs Gate gehen, statt zu Recht empört zu sein.

Die häufigsten Ursachen des Scheiterns:

- CDs werden nicht erkannt, weder in der Hülle, noch wenn die BenutzerInnen sie herausnehmen und die Scheibe(n) direkt auflegen

- Die wenigen Medienpakete, die in dieser Zweigstelle noch existieren, verweigern zumeist ebenfalls das Einlesen

- Es werden nicht alle Medien verbucht, dass ein Teil fehlt, wird erst beim Durchschreiten des Gates ruchbar

- Recht häufig bricht der Einleseprozess ab, die BenutzerInnen versuchen es noch einmal, die Meldung erscheint, dass die Medien bereits verbucht seien, das Gate ist anderer Meinung, denn die Entsicherung hat nicht funktioniert.

Diese und andere Fehlleistungen kommen auch an der Theke vor, doch durch die erworbene Routine sind die BibliothekarInnen meist in der Lage, schnell zu erkennen, woran es hapert, z.B. liest die Pad-Antenne bestimmte Medien nur an der linken unteren Kante ein oder andere müssen unter dem Tisch direkt an der fix angebrachten Antenne hin und her geschwenkt werden. Die Handantenne liebt wiederrum runde, regelmäßige Bewegungen, um sich zu Höchstleistungen anspornen zu lassen...

Diese und andere Fehlleistungen kommen auch an der Theke vor, doch durch die erworbene Routine sind die BibliothekarInnen meist in der Lage, schnell zu erkennen, woran es hapert, z.B. liest die Pad-Antenne bestimmte Medien nur an der linken unteren Kante ein oder andere müssen unter dem Tisch direkt an der fix angebrachten Antenne hin und her geschwenkt werden. Die Handantenne liebt wiederrum runde, regelmäßige Bewegungen, um sich zu Höchstleistungen anspornen zu lassen...

Es ist natürlich nicht so, dass immer und dauernd irgendwas nicht funktioniert. Doch es kommt auch nach 1 Jahr viel zu häufig vor, als dass man von vernachlässigbaren Größenordnungen reden kann. Gar nicht zu reden, dass die Kluft zwischen der durch Produzenten und Auftraggebern erzeugte Erwartungshaltung und dem kläglichen Ergebnis unakzeptabel hoch ist.

An der Umstellung der nächsten Zweigstelle auf RFID-Verbuchung wird bereits gearbeitet.

Dass mein Pass nach 5 Jahren Ablaufdatum nicht mehr als Identitätsausweis gilt, musste ich schmerzlich feststellen, als die Briefträgerin, die mich seit etlichen Jahren auf der Straße mit Namen anredet, eine eingeschriebene Sendung nicht zu überreichen gewillt war. Auch meine Gefährtin bekam eine solche Sendung nicht, weil sie in ihrem Führerschein noch den Namen vor der Verheiratung eingetragen hat. Da half auch die Vorlage der Heiratsurkunde nichts.

Also landete ich beim hiesigen "Frontoffice" des Magistrats und erfuhr, dass wegen des Ablaufdatums des Passes auch noch Staatsbürgerschaftsnach- und ein weiterer Lichtbildausweis benötigt würden.

Nachdem ich die Bediensteten zum Internetsurfen genötigt hatte, weil ich darauf hinwies, dass diese Anforderungen nicht auf dem Webportal der Stadt aufgelistet seien und ich im übrigen keinen weiteren amtlichen Lichtbildausweis hätte, wurde mir beschieden, dass ich dann einen Zeugen brauche, der meine Identität bestätige.

Dem darauffolgende Versuch, sich dieser Angelegenheit ergebnisorientiert zu nähern, war kein Erfolg beschieden:

Ich mutete diesen Bediensteten doch glatt zu, im magistratischen Intranet meinen Namen zu suchen, bei Bedarf auch Fotos von mir im Web anzuschauen und zusammen mit dem ehemaligen Pass, einigen aktuellen Fotos, die den alten Passfotos immer noch sehr ähnlich sind, sowie Geburts- und Heiratsurkunde, E-Card, Jahresticket und Bankomarkkarte, mir zu glauben, dass ich ich sei!

Die eine Bedienstete schaute nach diesem Anlauf ziemlich kundenorientiert auf die Heiratsurkunde und meinte, es könne doch meine Frau als Zeuge gehen!- Aber da ist das selbe Problem, sie hat einen abgelaufenen Führerschein

- Ein Führerschein läuft nie ab!

- Aber die Ausstellung des Führerscheins und das Foto ist viel älter als mein Pass und das Passfoto, außerdem hat sie noch ihren alten Namen.

- Das macht nichts. Sie haben ja eh die Heiratsurkunde, da steht ja der neue Name drauf!

- Das heißt, ein uralter Führerschein mit falschem Namen gilt schon als Identitätsnachweis, ein jüngerer Pass mit dem richtigen Namen und einem jüngeren Foto aber nicht?

- So ist eben das Passgesetz

- Wobei wegen des falschen Namens im Führerschein die Identität dieser Person, die meine Identität bestätigen soll, erst durch die Heiratsurkunde von Ihnen anerkannt wird?

- Ja, weil da ja der alte und der neue Name drinnen steht!

- In jenem Dokument drinnen steht, das ich, dem Sie nichts glauben wollen, beibringe? Wäre es jetzt nicht an der Zeit, mich als der zu akzeptieren, der ich bin?

- Nehmen Sie doch einfach Ihre Fau mit!

Der Nudelwalker scheint sonst zwar nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen zu sein, doch dem partizipativen Ablauf bei der Entleihung von Medien aus der Hauptbücherei ist er offenbar nur bedingt gewachsen.

Nach seinem Eröffnungsgambit bei der Verbuchung sucht er allerdings die Ursache seines Scheiterns nicht – wie so viele andere treue BüchereibenutzerInnen – bei sich, sondern räsoniert angriffig vor sich hin:

"Eure LeserInnen sind mehrheitlich keine BibliothekarInnen, die Verbuchung von Medien ist für sie nicht Alltag und verinnerlichte Selbstverständlichkeit. Selbsterklärende Automaten sind für eure LeserInnen solche, deren Erklärungfaktor sich nicht auf ihr schlichtes Vorhandensein beschränkt. Eure verehrungswürdigen MitarbeiterInnen, Büchereien Wien, können die Selbstverbuchungsgeräte zweifellos intuitiv bedienen: Sie wissen, worum es geht, weil sie den organisatorischen Vorgang aus jahrelanger täglicher Erfahrung kennen. Eure LeserInnen aber wollen nur ein paar Bücher nach Hause tragen; welche Aufzeichnungen ihr darüber anlegt und wie, ist ihnen egal. Wenn sie euch diese Arbeit - oder einen Teil davon - abnehmen sollen, dann dürft ihr nicht das Wissen eurer MitarbeiterInnen voraussetzen. Ihr dürft nicht mal erwarten, dass eure LeserInnen sich dieses Wissen aneignen: Das ist nämlich nicht ihre Aufgabe."

Angesichts solcher Tiraden wäre zu überlegen, ob wir diese Sorte von Modernisierungsverweigerern nicht außen vor lassen und dafür unsere im Grunde bedürfnisorientierten Entlehnanstalten vermehrt jenen öffnen, denen nicht nur das Hinauflesen ein emanzipatorisches Anliegen ist, sondern die auch bereit sind, sich aus ihrer selbstverschuldeten sekundärmotorischen Unmündigkeit herauszuhanteln!

war es wohl nur ein einfacher Blogeintrag:

Ein Studienkollege hat ja damals mit LaTex gearbeitet, und ich habe auch kurz darüber nachgedacht, dann aber befürchtet, für die Einarbeitung zu lange zu brauchen. Hm. Mir kommt im Nachhinein vor, als hätte ich für das Formatieren so lang gebraucht wie für das Verfassen des Textes...

Aber er hat wahrscheinlich mein Leben verändert.

Denn zufällig hatte ich eine halbe Nacht mit der Reparatur einer längeren Word-Datei verbracht und mit dem von Library Mistress verwendeten Titel für ihren Blogeintrag war meine Stimmungslage aufs Genaueste beschrieben.

Texte künftig nur als HTML oder mit einem Layoutprogramm zu erstellen, wie ich mir schon überlegt hatte, erweist sich als nicht praktikabel, wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, um einen fremden Text handelt.

An dieser Stelle meiner Überlegungen zog ich mir eine Augenentzündung zu, die mich für einige Zeit der Blogosphäre und der Restwelt entzog und mich meiner Dahinbrüterei überließ.

Und der Gegenstand dieser Brüterei war naturgemäß, Alternativen zu &$§#*@ Word zu finden und so gewann das von LM verwendete Zauberwort Latex immer mehr an Bedeutung, was mich, wieder sehend geworden, natürlich zu Tex und Koma-Script und Lyx brachte, dazu geeignet, meine freizeitmäßige Weltflucht zu verlängern.

Da ich noch nicht realisiert hatte, dass -tex von Τέχνη kommt und ich daher "-tex" wie "Rubinowitz" aussprach, erregte bei meiner KollegInnenschaft die Mitteilung, dass ich beschlossen hätte, künftig konsequent meinen Neigungen zu folgen und diese am Perfektesten durch Latex zu befriedigen seien, ein gewisses Erstaunen.

Dieses wich allerdings der Besorgnis, als ich nach meinem freien Tag wieder mit rotumränderten Augen erschien und verkündete, dass für meine Latexpraktiken die endgültige Lösung wohl nur im Koma zu finden sei.

Seither werde ich noch pfleglicher als sonst behandelt.

Inzwischen habe ich etliche Niederlagen mit Latex etc. hinter mir und versuche draufzukommen, was genau meine Bedürfnisse sind. Möglicherweise reicht für den Alltag Lyx. Wir werden sehen.

Jedenfalls stockt neben sonstigen Aktivitäten auch die Fortsetzung der "RFID-Saga". Dafür gibt es inzwischen einen Mängelkatalog einer Bücherei, die seit 1 Jahr RFID verwendet.

In diesem wird u.a. die mangelnde Mediensicherheit als auch das frustrierende Handling für BüchereibenutzerInnen und für das Personal angeführt. Und abschließend wird dort festgestellt:

"Durch die Kombination von längeren Öffnungszeiten und der Unzulänglichkeit des RFID-Systems ist die Arbeitsbelastung bei allen MitarbeiterInnen erheblich gestiegen"

Jürgen Plieninger ist dankenswerterweise den Links zu einem "Librarian"-Foto in Flickr nachgegangen und hat offenbar jenen Film entdeckt, der für die BibliothekarInnen eventuell eine ebensolche Bedeutung als Berufsfilm erlangen könnte wie dieser klassische Filmtitel, der für die Berufsgruppe der LKW-Fahrer überaus leitbildbildend gewesen sein dürfte. Als Entscheidungshilfe für die Berufswahl scheint dagegen eher jenes Filmwerk rein titelmäßig eine höhere Wirksamkeit bei Berufssuchenden im Transportgewerbe zu versprechen.

Als Übergangslösung könnten vielleicht Filmsequenzen und -bilder für bibliothekarische Aktivitäten Verwendung finden. So scheint folgendes Bild sich hervorragend für die Aktion "Ask a Librarian!" (auch für diesen Link ein Danke an JB) zu eignen:

oder vielleicht auch dieses und jenes. Wobei das letzte Foto möglicherweise den Instanzenzug symbolisiert, wenn der geaskedete Bibliothekar überfragt ist und seinerseits fragen muss.

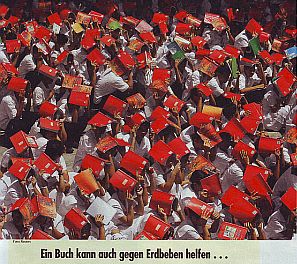

Jene Zeitung, die stets für Wissenswertes gut ist, hat in der sonntäglichen Gratisausgabe in ihrer Beilage eine weitere Funktion der Kulturkonstante Buch entdeckt:

"Denn Bücher sind Schätze, ein wahrer Segen für die Menschheit. Das wissen diese Schüler. Auch, dass sie nun in Zukunft ihre Bücher anderweitig verwenden können: Bücher regen nicht nur unseren Kopf an, sie schützen ihn auch. Beim Aufenthalt im Freien während eines Erdbebens sollen sie sich ein Buch über den Kopf halten."

Kann es ein noch überzeugenderes Beispiel dafür geben, dass Printmedien dort, wo es ans Eingemachte geht, nämlich beim menschlichen Leben, jedem digitalisierten Abklatsch weit überlegen sind?

Man möge sich bei diesem bunten Überlebensbild anstelle der Bücher dünne DVDs oder filigrane USB-Sticks vorstellen!

Nicht nur der Schutzfaktor wäre weitaus geringer, auch in ästhetischer Hinsicht gäbe ein Bild mit USB-(be)stickten Köpfen wohl nicht viel her!

war die leicht doofe Titelseitenfrage des vorletzten Spiegels 33/08. Eine gute Antwort findet ein Leser in der jetzigen Ausgabe:

Ein anderer Leser dagegen sieht es eher romantischer:

Solange es Menschen gibt, wird es auch Bücher geben. Denn ein Buch vermittelt Wärme, Behaglichkeit und Gemütlichkeit. Was ein elektronisches Medium so niemals kann."

Und so beende ich flugs die Lektüre der Mail meiner Liebsten und greife zu einigen Büchern aus der Spiegel-Bestseller-Liste wie Roches Feuchtgebiete, Winterhoffs, Warum Kinder zu Tyrannen werden, Todenhöfers Warum tötest du Zaid?. Und den letzten Schuss an Wärme, Behaglichkeit und Gemütlichkeit, welche mir das Internet wohl nie verschaffen kann, hole ich mir dann von Oliver Kahns bescheidenem Ich.

Bzw. durch das arrogante Herrschaftsschweigen – noch dazu in Gestalt eines Artefakts – die Missachtung erst so recht deutlich spüren läßt.

Diese und andere Fehlleistungen kommen auch an der Theke vor, doch durch die erworbene Routine sind die BibliothekarInnen meist in der Lage, schnell zu erkennen, woran es hapert, z.B. liest die Pad-Antenne bestimmte Medien nur an der linken unteren Kante ein oder andere müssen unter dem Tisch direkt an der fix angebrachten Antenne hin und her geschwenkt werden. Die Handantenne liebt wiederrum runde, regelmäßige Bewegungen, um sich zu Höchstleistungen anspornen zu lassen...