bi-ba-buechereien

Treffender als der Nudelwalker hätte man die Situation, der sich die gutwilligen BenutzerInnen der Büchereien mit der RFID-Selbstverbuchung gegenübersehen, gar nicht beschreiben können.

Sehr plastisch wird gezeigt, in welche scheinbar unhinterfragbare Alleingelassenheit jene gestoßen werden, die im Eingangsbereich noch glaubten, eine öffentliche Serviceleistung konsumieren zu können, sich aber plötzlich wie Herr K. einem Institut gegenüber befinden, das einem keine Antworten gibt, sondern demütigt.  Bzw. durch das arrogante Herrschaftsschweigen – noch dazu in Gestalt eines Artefakts – die Missachtung erst so recht deutlich spüren läßt.

Bzw. durch das arrogante Herrschaftsschweigen – noch dazu in Gestalt eines Artefakts – die Missachtung erst so recht deutlich spüren läßt.

Diese Demütigung wird in der "Replik" noch mal herausgestrichen, welche als fiktive Antwort aus der Sicht der Institution zwar überzeichnet ist, aber ihrem ureigenen Wesen nach der Haltung entspricht, welche die "Inneren" den von außen Kommenden angedeihen lassen, egal ob diese Klienten, Kunden, Partner, Benutzer, User, Antragsteller, Asylanten, Patientengut, oder schlicht "Partei" genannt werden.

Natürlich betrifft dies nicht die Büchereien allein. Im Gegenteil, diese zählen vergleichsweise allemal noch zu jenen Einrichtungen, in denen sich die sie Benutzenden wohl noch am Wohlsten fühlen und mit VertreterInnen konfrontiert sind, die zumeist ehrliches Interesse und Engagement entgegenbringen. In den meisten anderen Schnittstellen zwischen Hoheit(sverwaltung) und BürgerIn geht es zumeist viel rauher zu.

Dahinter steckt kein böser Wille Einzelner, kein generelles Ungeschick in der Adaptierung von Serviceleistungen und auch kein Desinteresse am Recht des Citoyen zum Gebrauch der von ihm finanzierten Einrichtungen.

Denn zumeist erweisen sich alle in ihrem Einzelbereich überaus bemüht, ob EDV-Spezialisten, Wirtschaftsreferate, Personalisten oder

politische Entscheidungsträger.

Warum das oft so schief geht, läßt sich etwas platt und nicht hinlänglich damit erklären.

Bei diesen Überlegungen habe ich doch jetzt glatt auf den Nudelwalker und seine konkrete Verlassenheit vergessen, womit wir wieder beim Thema wären ...

Herr N. dürfte an eine jener Geräte geraten sein, die auch in unserer Zweigstelle in Betrieb sind, welche die BenutzerInnenkarten nur in einem bestimmten Winkel und mit bestimmtem Timing im Bewegungsablauf akzeptieren, also jene Geräte, die in jeder Hinsicht einfach Schrott sind. Dass die Logik der Interaktivität zwischen Mensch und Maschine darin besteht, dass nach jedem Teilschritt eine Eingabe der UserIn erfolgen sollte, damit diese den Überblick behält und nicht wie hier das Gerät kommentarlos in die Ausgangsstellung zurückfällt, wenn mensch ein wenig zu langsam ist, war mir – Schande für die Betriebsblindheit – auch nicht klar, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein sollte. [Wie beim Bankomaten: Zuerst Zahlungsart wählen, erst wenn dieser Knopf gedrückt ist, kann der Code eingegeben werden, und erst dann Geldbetrag wählen und Bankomatkarte muss zuerst entnommen werden, ehe das Geld rauskommt. Damit wissen die BenutzerInnen jederzeit, in welchem Stadium des Prozesses sie sich befinden].

Ebenfalls habe ich nicht wahrgenommen, dass es wenig nützt, wenn Pfeile auf dem Informationsschirm verzeichnet sind, aber das erst von den BenutzerInnen fürs First Life übersetzt werden muss. Diese Pfeile dorthin zu machen, wie es Nudelwalker vorschlägt, scheint einfach zu einfach zu sein ...

In der kleineren Zweigstelle ist es natürlich eher möglich, den BenutzerInnen zu Hilfe zu kommen, doch dennoch bleiben Demütigungen nicht aus, weil die meisten BenutzerInnen meinen, dass sie selber etwas falsch gemacht haben; ebenso wie es ihnen peinlich ist, wenn ein Fehlalarm losgeht, wenn sie durchs Gate gehen, statt zu Recht empört zu sein.

Die häufigsten Ursachen des Scheiterns:

- CDs werden nicht erkannt, weder in der Hülle, noch wenn die BenutzerInnen sie herausnehmen und die Scheibe(n) direkt auflegen

- Die wenigen Medienpakete, die in dieser Zweigstelle noch existieren, verweigern zumeist ebenfalls das Einlesen

- Es werden nicht alle Medien verbucht, dass ein Teil fehlt, wird erst beim Durchschreiten des Gates ruchbar

- Recht häufig bricht der Einleseprozess ab, die BenutzerInnen versuchen es noch einmal, die Meldung erscheint, dass die Medien bereits verbucht seien, das Gate ist anderer Meinung, denn die Entsicherung hat nicht funktioniert.

Diese und andere Fehlleistungen kommen auch an der Theke vor, doch durch die erworbene Routine sind die BibliothekarInnen meist in der Lage, schnell zu erkennen, woran es hapert, z.B. liest die Pad-Antenne bestimmte Medien nur an der linken unteren Kante ein oder andere müssen unter dem Tisch direkt an der fix angebrachten Antenne hin und her geschwenkt werden. Die Handantenne liebt wiederrum runde, regelmäßige Bewegungen, um sich zu Höchstleistungen anspornen zu lassen...

Diese und andere Fehlleistungen kommen auch an der Theke vor, doch durch die erworbene Routine sind die BibliothekarInnen meist in der Lage, schnell zu erkennen, woran es hapert, z.B. liest die Pad-Antenne bestimmte Medien nur an der linken unteren Kante ein oder andere müssen unter dem Tisch direkt an der fix angebrachten Antenne hin und her geschwenkt werden. Die Handantenne liebt wiederrum runde, regelmäßige Bewegungen, um sich zu Höchstleistungen anspornen zu lassen...

Es ist natürlich nicht so, dass immer und dauernd irgendwas nicht funktioniert. Doch es kommt auch nach 1 Jahr viel zu häufig vor, als dass man von vernachlässigbaren Größenordnungen reden kann. Gar nicht zu reden, dass die Kluft zwischen der durch Produzenten und Auftraggebern erzeugte Erwartungshaltung und dem kläglichen Ergebnis unakzeptabel hoch ist.

An der Umstellung der nächsten Zweigstelle auf RFID-Verbuchung wird bereits gearbeitet.

Der Nudelwalker scheint sonst zwar nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen zu sein, doch dem partizipativen Ablauf bei der Entleihung von Medien aus der Hauptbücherei ist er offenbar nur bedingt gewachsen.

Nach seinem Eröffnungsgambit bei der Verbuchung sucht er allerdings die Ursache seines Scheiterns nicht – wie so viele andere treue BüchereibenutzerInnen – bei sich, sondern räsoniert angriffig vor sich hin:

"Eure LeserInnen sind mehrheitlich keine BibliothekarInnen, die Verbuchung von Medien ist für sie nicht Alltag und verinnerlichte Selbstverständlichkeit. Selbsterklärende Automaten sind für eure LeserInnen solche, deren Erklärungfaktor sich nicht auf ihr schlichtes Vorhandensein beschränkt. Eure verehrungswürdigen MitarbeiterInnen, Büchereien Wien, können die Selbstverbuchungsgeräte zweifellos intuitiv bedienen: Sie wissen, worum es geht, weil sie den organisatorischen Vorgang aus jahrelanger täglicher Erfahrung kennen. Eure LeserInnen aber wollen nur ein paar Bücher nach Hause tragen; welche Aufzeichnungen ihr darüber anlegt und wie, ist ihnen egal. Wenn sie euch diese Arbeit - oder einen Teil davon - abnehmen sollen, dann dürft ihr nicht das Wissen eurer MitarbeiterInnen voraussetzen. Ihr dürft nicht mal erwarten, dass eure LeserInnen sich dieses Wissen aneignen: Das ist nämlich nicht ihre Aufgabe."

Angesichts solcher Tiraden wäre zu überlegen, ob wir diese Sorte von Modernisierungsverweigerern nicht außen vor lassen und dafür unsere im Grunde bedürfnisorientierten Entlehnanstalten vermehrt jenen öffnen, denen nicht nur das Hinauflesen ein emanzipatorisches Anliegen ist, sondern die auch bereit sind, sich aus ihrer selbstverschuldeten sekundärmotorischen Unmündigkeit herauszuhanteln!

war es wohl nur ein einfacher Blogeintrag:

Ein Studienkollege hat ja damals mit LaTex gearbeitet, und ich habe auch kurz darüber nachgedacht, dann aber befürchtet, für die Einarbeitung zu lange zu brauchen. Hm. Mir kommt im Nachhinein vor, als hätte ich für das Formatieren so lang gebraucht wie für das Verfassen des Textes...

Aber er hat wahrscheinlich mein Leben verändert.

Denn zufällig hatte ich eine halbe Nacht mit der Reparatur einer längeren Word-Datei verbracht und mit dem von Library Mistress verwendeten Titel für ihren Blogeintrag war meine Stimmungslage aufs Genaueste beschrieben.

Texte künftig nur als HTML oder mit einem Layoutprogramm zu erstellen, wie ich mir schon überlegt hatte, erweist sich als nicht praktikabel, wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, um einen fremden Text handelt.

An dieser Stelle meiner Überlegungen zog ich mir eine Augenentzündung zu, die mich für einige Zeit der Blogosphäre und der Restwelt entzog und mich meiner Dahinbrüterei überließ.

Und der Gegenstand dieser Brüterei war naturgemäß, Alternativen zu &$§#*@ Word zu finden und so gewann das von LM verwendete Zauberwort Latex immer mehr an Bedeutung, was mich, wieder sehend geworden, natürlich zu Tex und Koma-Script und Lyx brachte, dazu geeignet, meine freizeitmäßige Weltflucht zu verlängern.

Da ich noch nicht realisiert hatte, dass -tex von Τέχνη kommt und ich daher "-tex" wie "Rubinowitz" aussprach, erregte bei meiner KollegInnenschaft die Mitteilung, dass ich beschlossen hätte, künftig konsequent meinen Neigungen zu folgen und diese am Perfektesten durch Latex zu befriedigen seien, ein gewisses Erstaunen.

Dieses wich allerdings der Besorgnis, als ich nach meinem freien Tag wieder mit rotumränderten Augen erschien und verkündete, dass für meine Latexpraktiken die endgültige Lösung wohl nur im Koma zu finden sei.

Seither werde ich noch pfleglicher als sonst behandelt.

Inzwischen habe ich etliche Niederlagen mit Latex etc. hinter mir und versuche draufzukommen, was genau meine Bedürfnisse sind. Möglicherweise reicht für den Alltag Lyx. Wir werden sehen.

Jedenfalls stockt neben sonstigen Aktivitäten auch die Fortsetzung der "RFID-Saga". Dafür gibt es inzwischen einen Mängelkatalog einer Bücherei, die seit 1 Jahr RFID verwendet.

In diesem wird u.a. die mangelnde Mediensicherheit als auch das frustrierende Handling für BüchereibenutzerInnen und für das Personal angeführt. Und abschließend wird dort festgestellt:

"Durch die Kombination von längeren Öffnungszeiten und der Unzulänglichkeit des RFID-Systems ist die Arbeitsbelastung bei allen MitarbeiterInnen erheblich gestiegen"

Jürgen Plieninger ist dankenswerterweise den Links zu einem "Librarian"-Foto in Flickr nachgegangen und hat offenbar jenen Film entdeckt, der für die BibliothekarInnen eventuell eine ebensolche Bedeutung als Berufsfilm erlangen könnte wie dieser klassische Filmtitel, der für die Berufsgruppe der LKW-Fahrer überaus leitbildbildend gewesen sein dürfte. Als Entscheidungshilfe für die Berufswahl scheint dagegen eher jenes Filmwerk rein titelmäßig eine höhere Wirksamkeit bei Berufssuchenden im Transportgewerbe zu versprechen.

Als Übergangslösung könnten vielleicht Filmsequenzen und -bilder für bibliothekarische Aktivitäten Verwendung finden. So scheint folgendes Bild sich hervorragend für die Aktion "Ask a Librarian!" (auch für diesen Link ein Danke an JB) zu eignen:

oder vielleicht auch dieses und jenes. Wobei das letzte Foto möglicherweise den Instanzenzug symbolisiert, wenn der geaskedete Bibliothekar überfragt ist und seinerseits fragen muss.

Jene Zeitung, die stets für Wissenswertes gut ist, hat in der sonntäglichen Gratisausgabe in ihrer Beilage eine weitere Funktion der Kulturkonstante Buch entdeckt:

"Denn Bücher sind Schätze, ein wahrer Segen für die Menschheit. Das wissen diese Schüler. Auch, dass sie nun in Zukunft ihre Bücher anderweitig verwenden können: Bücher regen nicht nur unseren Kopf an, sie schützen ihn auch. Beim Aufenthalt im Freien während eines Erdbebens sollen sie sich ein Buch über den Kopf halten."

Kann es ein noch überzeugenderes Beispiel dafür geben, dass Printmedien dort, wo es ans Eingemachte geht, nämlich beim menschlichen Leben, jedem digitalisierten Abklatsch weit überlegen sind?

Man möge sich bei diesem bunten Überlebensbild anstelle der Bücher dünne DVDs oder filigrane USB-Sticks vorstellen!

Nicht nur der Schutzfaktor wäre weitaus geringer, auch in ästhetischer Hinsicht gäbe ein Bild mit USB-(be)stickten Köpfen wohl nicht viel her!

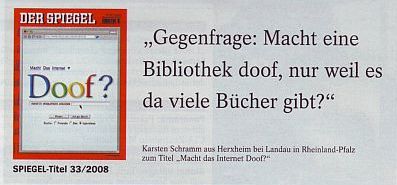

war die leicht doofe Titelseitenfrage des vorletzten Spiegels 33/08. Eine gute Antwort findet ein Leser in der jetzigen Ausgabe:

Ein anderer Leser dagegen sieht es eher romantischer:

Solange es Menschen gibt, wird es auch Bücher geben. Denn ein Buch vermittelt Wärme, Behaglichkeit und Gemütlichkeit. Was ein elektronisches Medium so niemals kann."

Und so beende ich flugs die Lektüre der Mail meiner Liebsten und greife zu einigen Büchern aus der Spiegel-Bestseller-Liste wie Roches Feuchtgebiete, Winterhoffs, Warum Kinder zu Tyrannen werden, Todenhöfers Warum tötest du Zaid?. Und den letzten Schuss an Wärme, Behaglichkeit und Gemütlichkeit, welche mir das Internet wohl nie verschaffen kann, hole ich mir dann von Oliver Kahns bescheidenem Ich.

Nach der Wiedereröffnung der Bücherei sehen die BenutzerInnen ein Gate, das unschwer als Alarmauslöser erkennbar ist.

Von den bisher 3 Ausleihetheken stehen nunmehr 2 zur Verbuchung zur Verfügung plus 2 Selbstverbuchungsautomaten. Der 3. Arbeitsplatz ist ab nun nur noch zur Einschreibung und für Information sowie für die Hilfestellung bei den Selbstverbuchern vorgesehen.

Diese Hilfestellung besteht vorerst vor allem darin, die Botschaft Selbstverbuchung zu verbreiten:

- Selbstverbuchung ist eine Erleichterung für die BenutzerInnen

- Die Bücherei kann jetzt länger offen haben

- Man muss sich nicht mehr bei der Theke anstellen

- Die Selbstverbuchung ist für die Ausleihe gedacht

- Nein, nicht für die Rückgabe

- Rückgabe, Abholung vorbestellter Medien und Begleichung von Gebühren sind weiterhin thekenpflichtig. Gebühren können aber auch erst bei der Rückgabe beglichen werden

- Außer der Kontostand ist bei 12 € offene Gebühren angelangt - dann muss vor der Selbstverbuchung bei der Theke bezahlt werden

- Verlängerungen gehen zwar übers Internet, jedoch nicht über die Selbstverbucher

- TagesleserInnen müssen auch zur Theke

- DVDs müssen vor der Entlehnung zuvor gegen die Covers ausgetauscht werden

- CD-Roms auch

- Bei Überschreitung der Höchstzahl der Medien ist keine Selbstverbuchung möglich. Kann aber im Bedarfsfall an der Ausleihetheke überschritten werden

- Abgelaufene Ausweise oder Ausweise zur jährlichen Wiedervorlage müssen zuvor an der Theke erneuert werden

- Am einfachsten ist es, zuerst die Medien zurückzugeben und nach dem Aussuchen von Büchern, Zeitschriften und CDs diese beim Selbstverbuchungsautomaten zu verbuchen

- Außer Punkt 5. - 13. tritt in Kraft.

Soweit die Botschaft. Demnächst die Praxis.

Bisher zum Thema:

hätten die gleiche Wirkung wie Filme mit Ekelszenen oder der Genuss übelschmeckender Getränke, berichtet der SPIEGEL ONLINE:

Das geschriebene Wort kann emotional genauso aufwühlend sein wie ein Actionfilm. Das gilt zumindest für das Gefühl des Ekels, wie Mediziner um Mbemba Jabbi von der Universität im niederländischen Groningen gezeigt haben. Die Wissenschaftler präsentierten Testpersonen Film- und Textausschnitte mit widerlichen Szenen. Außerdem mussten die Teilnehmer ein übelschmeckendes Getränk zu sich nehmen. In allen Fällen sei die gleiche Hirnregion aktiv gewesen, schreiben die Forscher im Fachmagazin "PLoS One".

Für die LeserInnenberatung ergeben sich daraus vielleicht einige Anknüpfungsmöglichkeiten, auch wenn mir gerade sowas von überhaupt keine einfallen :-)

ist in GlaubeAktuell zu lesen:

Noch liegen die Werke von Karl Marx, Peter Hacks und Leo Tolstoi in Bananenkisten. Wenn sich der Traum des ehemaligen «Tatort»-Kommissars Bruno Ehrlicher alias Peter Sodann erfüllt, stehen sie eines Tages zusammen mit allen anderen zwischen 1945 und 1990 in den jetzigen neuen Bundesländern erschienenen Büchern in einer Bibliothek - jeweils ein Exemplar pro Titel. Kurz nach dem Fall der Mauer entschied sich der Schauspieler, die literarischen Zeugen der vergangenen Ära vor dem Müll zu bewahren. «Unsere Enkel werden nachfragen», sagt Sodann, der mit dutzenden Helfern in Merseburg bei Halle (Saale) bislang rund 180 000 Bücher gesammelt hat und noch lange nicht am Ziel ist.

Auslöser war der massenhafte Bruch mit der DDR-Vergangenheit, dort wo es am Leichtesten geht - bei den Büchern:

Nur eine halbe Autostunde entfernt von Merseburg waren kurz nach dem Ende der DDR tausende druckfrische Bände auf dem Müll gelandet - zum Entsetzen vieler Buchliebhaber. Die Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft, zu DDR-Zeiten zentraler Bücher- Auslieferer, hatte tonnenweise Bücher auf die Müllhalde gebracht, darunter deutschsprachige Klassiker ebenso wie Tierbildbände, moderne Lyrik oder aufwendig illustrierte Märchenbücher. Nicht nur der Großhandel, auch Privatleute und Bibliotheken trennten sich von bedruckten und gebundenen Hinterlassenschaften der DDR. ... «Wir rechnen damit, dass rund 100 Millionen Bücher aus den Bibliotheken auf dem Müll gelandet sind», sagt Eberhard Richter, Vorsitzender des «Peter-Sodann- Bibliothek e.V.».

Derzeit wird ein Domizil für die Bücher gesucht, damit diese auch zugänglich gemacht werden.

Erinnert von fern an die Rettungsaktionen von Nicholson Baker und der Gründung der American Newspaper Repository, die Originalzeitschriften auch nach ihrer Digitalisierung zu bewahren sucht - siehe auch "Der Eckenknick"(Double Fold) .

Der "Geburt des Neoliberalismus" widmet die ZEIT 33/08 einen Artikel, in dem einleitend geschrieben steht:

Vor 70 Jahren beschloss eine internationale Gruppe liberaler Intellektueller auf einem Treffen in Paris, die Welt zu ihrem Glauben zu bekehren. Es war die Geburtsstunde des Neoliberalismus

Zu einem Geburtstag gehören Geschenke und BibliothekarInnen schenken zumeist Bücher, zum Beispiel:- Michel Foucault: Die Geburt der Biopolitik, wo dieses begriffsbildende Symposium auf Seite 188ff angesprochen wird (übrigens versehentlich mit 1939 datiert). Unverzichtbar für eine Auseinandersetzung mit der Wirkungsgeschichte des "Neoliberalismus", ein Begriff, der heute wie jener der "Globalisierung" rasch dahergesagt wird und alles mögliche zu bedeuten vermag.

- Alessandro Pelizzari: Die Ökonomisierung des Politischen ist ein Einstieg zum Verstehen der Mechanismen, die dazu führen, dass funktionierende Solidarsysteme wie Bildung, Gesundheit, Altersversorgung unter das Diktat neoliberaler Logik geraten und systematisch zerstört werden. Im Öffentlichen Bereich ist das passende Werkzeug dazu das unter verschiedenen Namen eingesetzte "New Public Management".

- Wilfried Glißmann: Womit finde ich mich konfrontiert? Indirekte Steuerung im Konzern aus der Perspektive der Beschäftigten in "'Rentier ich mich noch'? Neue Steuerungskonzepte im Betrieb". Eine faszinierende Studie unter anderem daüber, wie Prozesse der Selbstorganisation der Beschäftigten unter dem "Regime" indirekter Steuerung zu internalisierten Sachzwängen gerinnen, in denen das eigene Tun stets als defizitär erscheint und die eigene Produktivität nur als Kostenfaktor wahrgenommen wird.

- Uwe Bröckling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Ausgehend von der Frage, wie in einer Gesellschaft, in der abweichendes Verhalten ein wünschenswertes Alleinstellungsmerkmal, noch Widerstand möglich sei, stellt Bröckling fest:

Der Sog der unternehmerischen (Selbst-)Mobilisierung lässt sich planvoll erzeugen, die Widerstände dagegen nicht. ... Es gibt eine Wissenschaft des Regierens, aber keine des Nicht-regiert-werden-Wollens. ... Daher bleiben Beschreibungen der Kunst, anders anders zu sein, stets anekdotisch. Man kann Geschichten des Nichtfunktionierens oder des Umfunktionierens erzählen, Theorien daraus ableiten kann man nicht.

Diesem melancholischem Befund setzt der Autor, wie er in einem Interview feststellt, analog zu Gramsci einen "Optimismus der Tat" entgegen und hofft auf eine "self-destroying prophecy". Bietet sehr viel Material und teilweise tiefgehende Einsichten, aber eben ohne Handlungsperspektive, die wohl auch aus diesem Kontext her nicht zu leisten ist.

- Detlef Hartmann: Cluster. Die Organisation des sozialen Kriegs. Und

Gerald Geppert. Global Player und clusterorientierte Regionalisierung. Beide in "Cluster. Die neue Etappe des Kapitalismus". Analyse des Zusammenwirken McKinseys mit der Region Wolfsburg und mit VW als Versuchslabor für "die neuen Sozialtechniken der Unterwerfung und Selbststeuerung , wie sie in den 'Arbeitsmarktreformen Hartz I-IV' staatlicherseits vorangetrieben wurden". Der Versuch der "unverbesserlichen grauen Köpfe" eine "Diskussion über neue Möglichkeitsbedingugnen des Widerstands" zu eröffnen.

Weiters ein paar Spenden von Unwörtern als Geburtstagstorten-Kerzerln:

- Portfolio - seit einiger Zeit wollen die SchülerInnen nicht mehr Hilfe für Referate oder Projektarbeiten, sondern für ihr "Portfolio". Was ich anfangs für ein saublödes Modewort hielt hat Methode, wie ich bei Hartmann (s.o.) unlängst lesen musste: der "Portfolio-Wahn" ist ein durchkomponiertes Konzept und nicht von ungefähr aus der kapitalistischen Ökonomie entnommen,

"ein Begriff für eine Sammelmappe von Vermögens- bzw. Wertpapierbeständen. SchülerInnen sollen von der Grundschule an in einer Mappe Arbeitsstände, Lernergebnisse, Qualifikationen und Arbeitsproben sammeln, laufend selbst bewerten und damit Fähigkeiten der Selbstrechenschaft, -orientierung an Leistungsmarken und -vereinbarungen, -evaluation, -steuerung, -reflexion zu entwickeln, standardisieren und vor allem für die Kontrolle ikm Sinne einer totalen Selbstüberwachung transparent machen" (Hartmann, S. 204)

Inzwischen sind bereits Kindergartenkinder Objekte der Begierde der Portfoliomanie.

- KundInnen, Kundenorientierung - alle und jede/r werden zu KundInnen. Die BibliotheksbenutzerInnen für die BibliothekarInnen, diese wieder für die EDV-Abteilung. welche ihrerseits an die EDV-Firmen Aufträge erteilt, die vom "Kunden BibliothekarIn" gemeldeten Defekte zu reparieren, damit die KundInnen BüchereibenutzerInnen wieder einen funktionierenden Opac haben, und somit ein positives Feedback über den Dienstleister Bibliothek geben, was die BibliothekarInnen in die Lage versetzt, auch dem Dienstleister EDV-Abteilung eine günstige Rezension zu verpassen, worüber sich die EDV-Abteilung freut und in ihrem Leistungsbericht vermerkt, womit künftig neue KundInnen sowohl aus dem magistrats- als auch aus dem privaten Wirtschaftsleben gewonnen werden sollen. Erwähnte ich schon, dass seit 5 Wochen in unserer Bücherei ein toter KundInnen-PC steht?

Aus dem Obigen lugt schon das nächste Unwort hervor:

- Evaluierung - beispielsweise wenn es darum geht, Büchereien erweiterte Öffnungszeiten zum Nulltarif aufzuschwatzen, wie bereits anhand eines konkreten Evaluierungsprozesses beschrieben.

Als Geburtstagsständchen für das greise Geburtstagskind, für das es hoch an der Zeit ist, in den Himmel der Hayek, von Mises, Friedman, Pinochet und Reagan einzukehren, schlage ich folgendes aus dem Vorwort von "Cluster" vor:

"Wissen sei Macht, hat vor 100 Jahren ein Arbeiterführer gesagt - die Wissensproduktion in McKinsey-Zeiten scheint hingegen den Möglichkeitsraum und Möglichkeitssinn des je einzelnen bis auf einen schmalen Korridor zugestandener Wahlalternativen zu verengen. Sie setzt immer schon Anpassung und Angleichung subjektiver Potentiale und Fähigkeiten voraus, die darum systematisch von Kindesbeinen an domestiziert, beschnitten und auf das Wettbewerbsfähige hin formiert werden - manchmal sogar in besten 'erzieherischen Absichten'. ... Wir sollten ein aktives Interesse an einer neuen Dialektik der Wissensproduktion formulieren, die Chancen eröffnen könnte, dass Möglichkeitsräume und -sinne wieder gedehnt und geöffnet werden. ... Unsere Aufgabe könnte es sein, angesichts der technologisch erzeugten grenzenlosen Scheinmöglichkeiten antithetisch auf dem authentischen Bezug zum Sozialen zu beharren. ... Die Zeit läuft gegen uns. Aber, dass es 'so weiter ginge', wäre, nach Walter Benjamin, die Katastrophe. Haben wir eine Wahl, Sisyphos?

Bzw. durch das arrogante Herrschaftsschweigen – noch dazu in Gestalt eines Artefakts – die Missachtung erst so recht deutlich spüren läßt.

Diese und andere Fehlleistungen kommen auch an der Theke vor, doch durch die erworbene Routine sind die BibliothekarInnen meist in der Lage, schnell zu erkennen, woran es hapert, z.B. liest die Pad-Antenne bestimmte Medien nur an der linken unteren Kante ein oder andere müssen unter dem Tisch direkt an der fix angebrachten Antenne hin und her geschwenkt werden. Die Handantenne liebt wiederrum runde, regelmäßige Bewegungen, um sich zu Höchstleistungen anspornen zu lassen...